【生孩子後的遠端工作人生】開工前先搞定孩子的睡眠,有另一半的支持更能走得長遠

編按:本文寫於2020年七月。

繼上篇【生孩子前的遠端工作人生】三月刊出後,2020竟已來到七月底,歷經封城到解封,居家隔離到外出透氣,彷彿蒲島太郎返回人間,但世界已變了樣,四個月像過了四年(好吧有點誇張)。

總之,續集終於完成,內容是關於如何在老大5M-1Y11M期間完成遠端工作。不同於首篇著墨工作的「實務」層面,本篇重點反而在「育兒」,而如今隨著老二出生、COVID-19肆虐,時空環境又是一次全面的翻動更新,至於是否會有《COVID-19下的遠端工作人生》,我們就等著看。

正文開始前想先強調,在家帶小孩就如「餵母乳」議題,一切都是個人選擇,如今育兒選項多元,沒有所謂的正確解答,從中挑選一個讓全家和自己都感到自在安心的方式,那就是最好的答案。

2016年9月,我正式展開在美國西雅圖的生活,因著新竹遠端工作前例,除了15/16小時時差,工作流程並無太大改變,直到2017年9月兒子出生,挑戰才真正開始。

先簡介當時狀態:

時程:2018年3月-2019年8月22日老二出生。

老大:5M-1Y11M,親餵到1Y7M斷奶,6M開始睡眠訓練,晚上6:30–7:30就寢,半夜偶爾夜奶。

上班時間大致可分為四個時段:

7:30–9:00am

9:30–11:00am

1:00–5:00pm

8:00-9:00pm

養兒父母都知道,如果非「定時睡眠派」,孩子的睡眠狀態常會變動,有時上午睡得長,有時下午睡得長,因此即便有表訂時間,仍需隨當日狀況調整,我通常是孩子眼睛一閉就趕緊開工,而隨孩子日間睡眠遞減,晚間工時便逐漸拉長。

如同上篇提出三個重點,我認為生孩子後的遠端工作成功關鍵也有三點:善用零碎時間、找到對的幫手、另一半的協助和理解。

有孩子後,你的時間不是你的時間

孩子出生後,生活完全繞著小人兒打轉,嬰兒時期還能照表操課,一旦跨過兩歲關卡有了自主意識,家長就要有時間碎片化的自覺,而在老大6M-1Y11M時能完成工作的前提,就是先搞定他的「睡眠」。

所謂「happy “sleeping” baby, happy life」(咦有這句嗎),老大出生後三個月尚在摸索期,一切都手忙腳亂,好在慢慢摸清他喜歡用背帶哄睡,從此,上班後當我敲打鍵盤時,他都是在我胸前背帶裡呼呼大睡,直到兒子實在重得不能負荷,才開始將他從背帶移到床上。

雖然日間用背帶哄睡綽綽有餘,但為了讓我和先生有更好的夜間睡眠品質,我們在老大六個月大時決定實行「睡眠訓練」,不哄睡、不陪睡,讓孩子學習「累了請閉眼」。關於睡眠訓練可說是百家爭鳴,這裡便不贅述過程如何從忐忑、自責、掙扎到看見曙光(有經歷「睡訓」的父母,一定秒懂),但最終,老大晚間6:30後就會被狠心的父母抱進小床躺好,除了讓我們有「更好品質」的夫妻時間,對我工作最大的助益,就是能準時參加台灣時間每週一次的編輯會議,和每兩週一次的主管會議,而除非是碰上「大亂流」,大部分狀況先生都能負責處理。

除了「睡覺」,以下是我幾個讓工作更有效率的方法和小工具:

我會在兒子醒來餵第一餐奶時(通常是早上6點到6點半),就在床上用手機把當日email掃過一遍,開始回信、清空信箱,這步驟大大幫助開工前能初步規劃當日工作流程,一開電腦也是神清氣爽,我在二次育嬰留停期間仍保有這個習慣,不讓公司信箱在這期間成為「已讀不回」的炸彈。

我其實還有個(壞)習慣,就是孩子半夜喝奶又睡在懷裡時,也會查看工作訊息,有時也會回覆較即時需處理的信件。這部分只能感謝我的睡眠狀況不錯,可以醒來睡去來去自如,但對睡眠不佳者,其實不太建議半夜看手機(老二出生後我已「幾乎」戒掉這個習慣)。

我也會在前一天先記下隔日要做的To do list,用Slack寄訊息給自己,畢竟「一孕傻三年」,很需適時的提醒。另外若有開會需求,非常推薦使用「無線耳機」,讓你在孩子討抱或轉身倒牛奶時「進可攻退可守」,其他育兒神器還包括jumper、baby gym、米餅、會唱歌的小米兔和牛津熊(當時兒子對卡通還興趣缺缺),有時也可幫你爭取到一點時間,值到一提的是,當時學校家庭宿舍有面落地窗,高度剛好能讓學步孩子扶著走動,而窗外風景也著實吸引不少兒子的注意力。

別挑戰自己的極限,適時要找幫手喘口氣

當然, 你不會希望每晚都要趁孩子睡後「加班」,因此覓得好幫手便非常重要。兒子一歲後,當上午小睡時間減少,便開始物色babysitter。

我自小很黏母親,因此下意識會排斥找家人以外的人帶小孩,但兒子出生後,發現其實是要「適性發展」。兒子從小就愛與人相處,10個月左右帶到遊樂場,就想與會走路的小孩玩耍,遭拒絕後的失落都被我看在眼裡,而家裡若有朋友來訪,兒子都能玩得好不開心,這讓我放下成見,興起找babysitter的念頭。

當時熟識的一位教會年輕夫妻,提到念大學的妹妹Reyna在做babysitter,聯絡上後一拍即合,從此每週上午會有2–3天來陪兒子玩耍,我也從書房逐漸移動到咖啡廳辦公,中午回家一起吃飯後,孩子就可進入午覺階段,我則繼續下午的工作,而Reyna來的那天,晚上就可稍微喘口氣,無需熬夜,還記得初次出門工作,兒子因不捨而大哭,一路上內心糾結又後悔,不到10分鐘就收到Reyna簡訊,告訴我「He is fine, no worry!」重獲自由的我,頓時空氣都格外清新,心情開心到要飛起來,更別說到了星巴克喝下那杯「一個人的咖啡」時,還真有些恍如隔世。

當時我們住的是學校家庭宿舍,左鄰右舍都有孩子,一日竟與過去因工作結緣的朋友Meg重逢(世界真小!),Meg家中有三位孩子,正在念小學和初中,幸運的是,兒子與這三位哥哥姊姊相當投緣,每次都玩得不亦樂乎。Meg對孩子教育嚴謹,三人既獨立又負責,對孩子同理又用心,因此我便和Meg討論,讓三人在媽媽看守下帶兒子玩耍也賺取零用錢,而我也可把握機會繼續趕工。

除了babysitter,育兒+共同工作空間也是一個選項,當時距家中十分鐘車程有一個全華盛頓州第一個育兒工作空間Inc.,費用和babysitter幾乎相同,兒子在其附屬daycare如魚得水,工作空間也令人滿意,只可惜提供名額不多,常遠水救不了近火。

「養小孩需要一個村子的力量」,這句話所言甚是,作為遠端工作者,如果同時又是育兒的主要照顧者,千萬別「逞強」把所有責任都一肩扛起,適時尋求協助,給自己一個安靜的個人時間處理公事(那時常搭配一杯5美元貴得要死的珍奶),你會發現真的海闊天空。

遠端+育兒的成功關鍵:好隊友助攻

最後,另一半所扮演的角色,絕對是育兒+遠端工作成功的最大關鍵。在台灣有神隊友娘家爸媽可投靠,但既然在異鄉無法當「女兒賊」,那麼另一半的支援和理解就更顯重要。

先生始終尊重且支持我的工作,新婚時住在新竹,只要是回台北進辦公室那天,因爲要趕一早6:30客運,先生會陪我5:50起床,趕搭早班公車到清大客運站,風雨無阻,從台北回來也一定在客運站接我,再一起散步回家。搬到西雅圖後,「今天編輯了什麼」「有什麼新聞」依舊是每日的不變話題,若遇上週末值新聞班,他就會自己找事不來打擾,甚至對幾位同事名字也如數家珍。

而隨著兒子出生、育嬰假結束回到工作崗位,帶給我們夫妻的挑戰層次又再度提升。

為何說另一半協助很重要?舉例來說:若剛好有臨時會議,或是身為媒體編輯,有時台灣上午時間忽然稍來一封信,表示有文章內容需確認,這時先生就必要有接手孩子的彈性。這中間的默契需不斷溝通、調整,因此讓對方了解你的工作性質和一切「可能發生的狀況」,也是開工前很重要的「行前說明」。

另一個我覺得非常重要的互動,就是要開誠布公地把「困難」提出。這不是一味要求對方配合自己,而是理解雙方處境,讓彼此有機會攤開來說:哪些我需要協助、哪些我可以幫忙、哪些我真的沒有辦法趕回、哪些對我而言很重要……。

當時先生週一到週六晝伏夜出,一早到實驗室報到、晚間回家吃飯,這位壓力破表的博士生,除了做研究外還是TA,孩子出生後除了家務事加值,遇上我與公司開會那天就會提前接手兒子,有時還得中斷手邊事務返家幫忙。分工的默契在起初可不是理所當然,我們著實經歷了一段磨合、爭吵、溝通的過程,才理出一套如何讓彼此順利完成任務、讓孩子成功睡倒的運作模式,也是在那忙碌的日子裡,更深深了解我們真的是一個互相依賴的「團隊」,彼此是對方最大的支持。

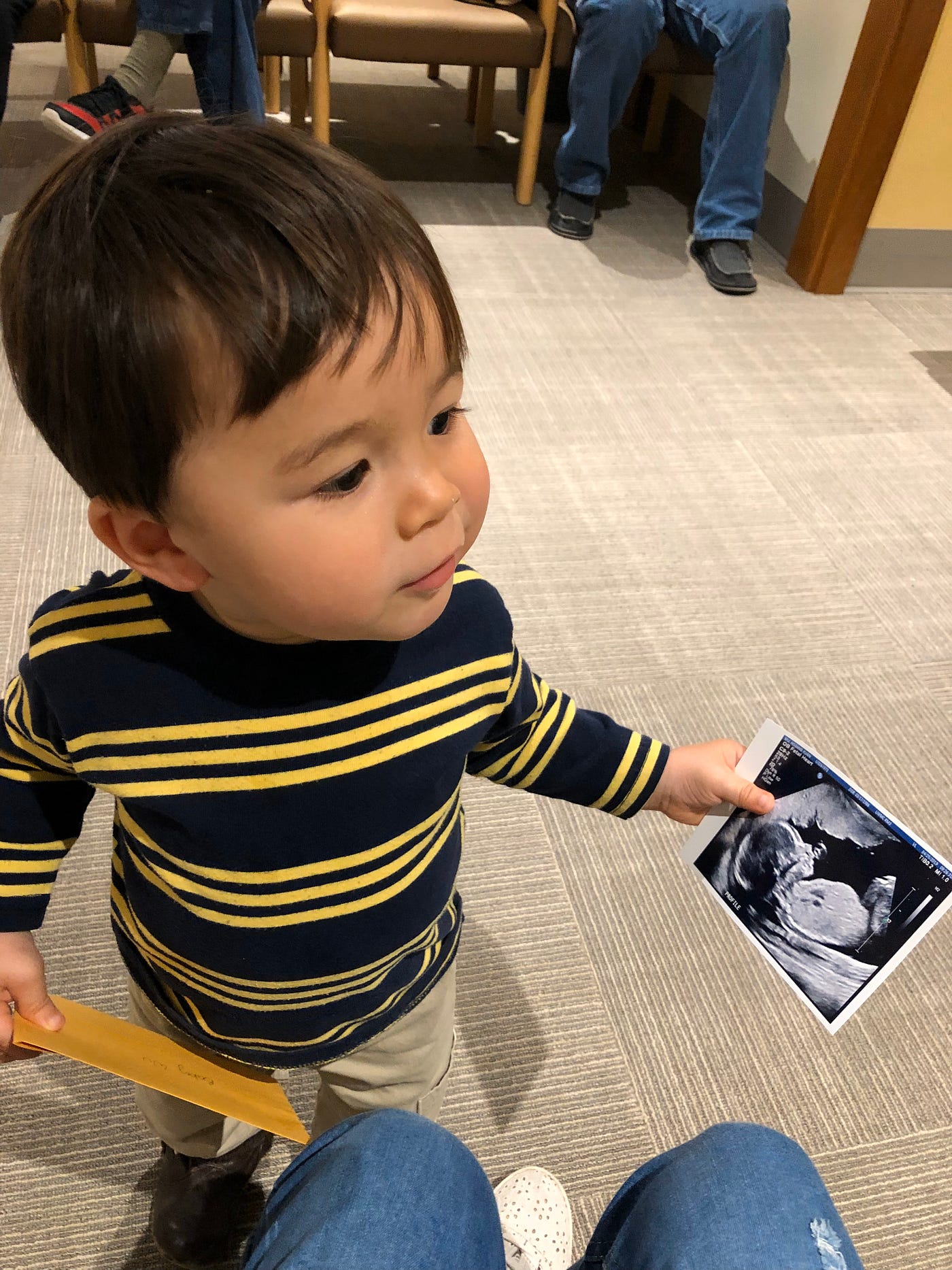

我在兒子1Y4M時發現懷了二寶,全家驚喜之餘也讓我認真思考產後工作安排,幾經考慮後,決定和老闆討論生產完復工「轉為兼職」。當我告知先生時,原以為他會鬆一口氣,因為自從兒子出生後,他就常因擔心我的身體,不希望我熬夜工作,結果他聽聞的第一反應,竟是嚴肅回應「你確定嗎?」原來先生不希望我留有遺憾,擔心我是為了照顧家庭而犧牲職場上的機會,甚至還提出老二送daycare的建議,讓我可繼續全職工作。

當時我非常感動,但也認真告訴他,我不覺得這是「犧牲」,而是在檢視下半年變動,除了迎接女兒出生,還要適應東岸新生活、為兒子找學校,而時差轉換加上新生兒照護,即便我再想兼顧所有,現實也勢必會影響作為管理職的工作質量,至於老二,我則希望至少能帶到兩歲才上preschool。

那陣子我們談了許多對未來的規劃和想像,雖然知道等待我們的是各種關卡,但感謝天主,因為有了彼此的坦誠和理解,我對工作上的變動有了更篤定的信心,也因這更進一步的溝通,在女兒出生半年後二度重回職場時,我們搭配的默契又更加順暢了。

(註:2020年三月回職場兩個禮拜後,就碰上COVID-19來襲,兒子停課、夫妻雙雙WFH、女兒嗷嗷待哺,這…..又是另一個故事了)

回顧當時全職遠端工作+育兒的日子,每天都很充實,雖然疲憊卻也不後悔選了這條路。在此特別要感謝爸媽兩胎都飛來替我做月子,更不忘為我們祈禱和空投「台援」(笑),尤其母親是我在家工作兼育兒的目標,任美商銷售經理的她,常以個人經驗為我加油打氣;感謝先生,這一路下來蛻變為四口之家,真是四年前新婚時無法想像的畫面,每每當兩孩睡去,兩人翹腳在沙發時,只有感謝天主給予的一切;感謝當時西雅圖姊妹們的各種幫忙和陪伴,想念你們;也感謝公司信任,在第一胎產後重回工作崗位時甚至賦予我更多責任,開啟了更多機會和視野,第二胎後也支持我轉換角色,繼續這份喜愛的編輯工作。

在2019新版《小婦人》電影《她們》,由Emma Watson飾演的大姐梅格,在婚前向二妹喬說到:「我的夢想雖然與你不同,但不代表不重要。」這句話深深打動著我,不管是家庭、職場、生活,願所有女孩和女人,都能追求屬於自己的夢想。

延伸閱讀:當時因著對遠端工作形式充滿興趣,還因此製作了專題【到清邁當「數位遊牧工作者」,真如想像中美好嗎?】有興趣歡迎進去看看。

留言

張貼留言