【COVID-19下與後疫情的遠端工作人生】一家四口的「小方舟」歲月,絕對是一段永生難忘的回憶

這篇文章寫於2021年三月,當時是生完女兒重回工作崗位的一周年,而即便時間又過了四年,仍想回頭把這篇文章完成,純粹是想替我們2020–2022年的小家庭留下紀錄。

走過2020年,著實能體會什麼是「平安就是福」。此刻是寫於【生孩子後的遠端工作人生】的9個月後,因著疫情躲在暱稱為「小方舟」的「實家小屋」,已不只是埔島太郎重返人間,更有些「不知有漢、無論魏晉」的味道。

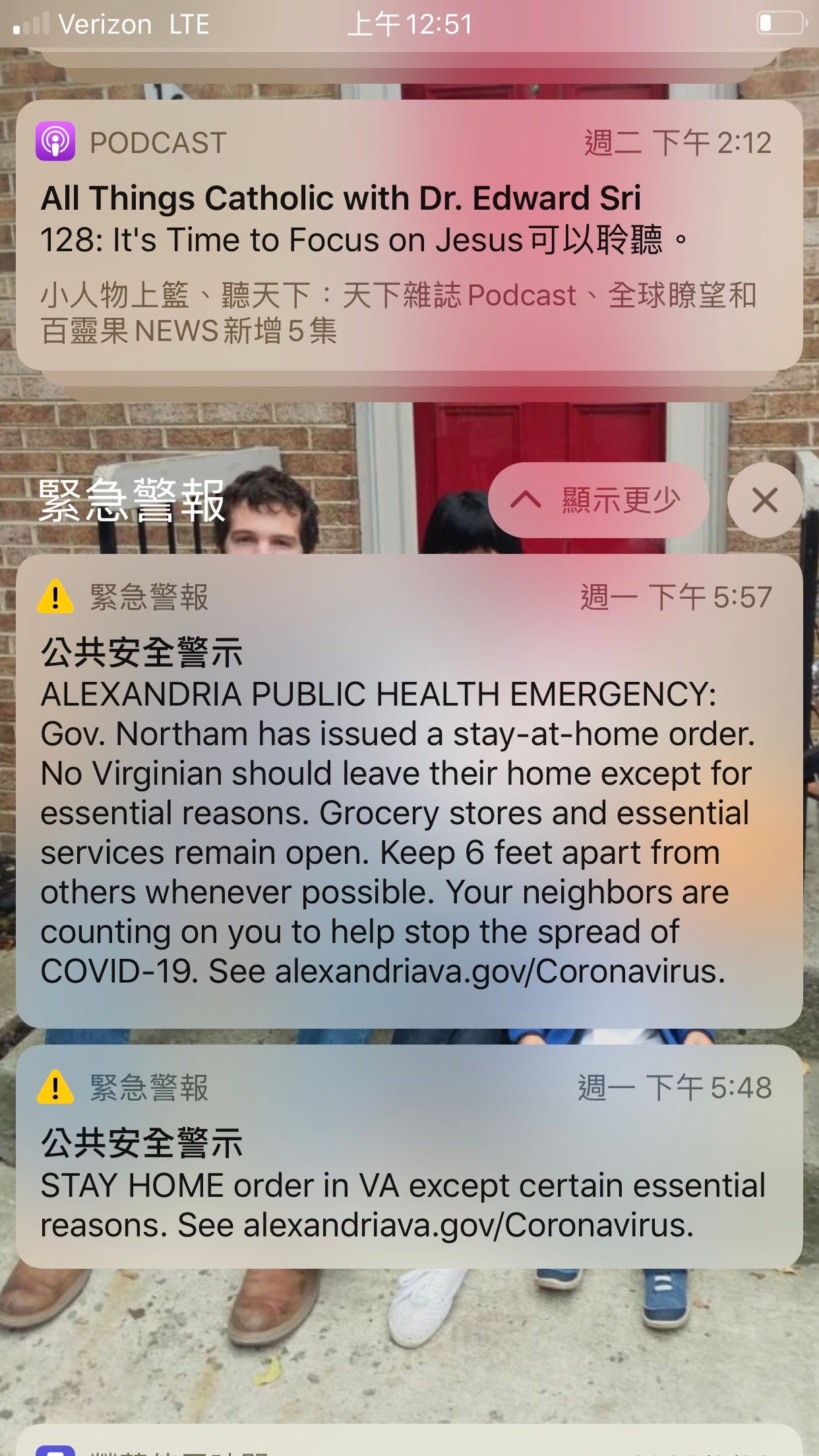

時間回到2020年3月11日,那天到學校接兒子放學,沿途聽見家長彼此道別:「See you in two weeks!」,心頭一震,果然該來的還是來了,自1月西雅圖爆發美國第一例新冠肺炎後,我們所在的維吉尼亞州正式宣布「軟性封城」,只是當時還有所不知,這一別何止是「see you in two weeks」,而是「see you in six months」。

「軟性封城」的定義,是除了買菜、運動、遛狗之外都不能出門,學校、餐廳、博物館、戶外遊樂場等公共空間都暫時關閉,當時正是華府櫻花含苞待放的時刻,空氣裡卻沒有一絲一毫迎接春天的歡樂氛圍,取代的是一股風雨欲來的恐懼。

接續「遠端工作」系列文章:【生孩子前的遠端工作人生】遵守這三個原則,還有千萬別穿睡衣開工、【生孩子後的遠端工作人生】開工前先搞定孩子的睡眠,有另一半的支持更能走得長遠,本文會以時序的方式,描述我和先生是如何在封城、解封到後疫情期間,是如何完成遠端工作。

2020年三月到六月

那三個月真的只能用「混亂」來形容,孩子們和父母都有不少情緒,也讓兒子有段時間幾乎是「電視兒童」,當時我常指著家中兩位男性,打趣說(有時則是忿忿不平):「這個家最不找麻煩的,就是還是嬰兒的女兒!」

我因為已轉為兼職(現在看來還真是「超前部署」),工時安排是日間2小時+孩子睡後2小時,而先生因為要不時支援,他週末會再花4–6小時把工作補完。

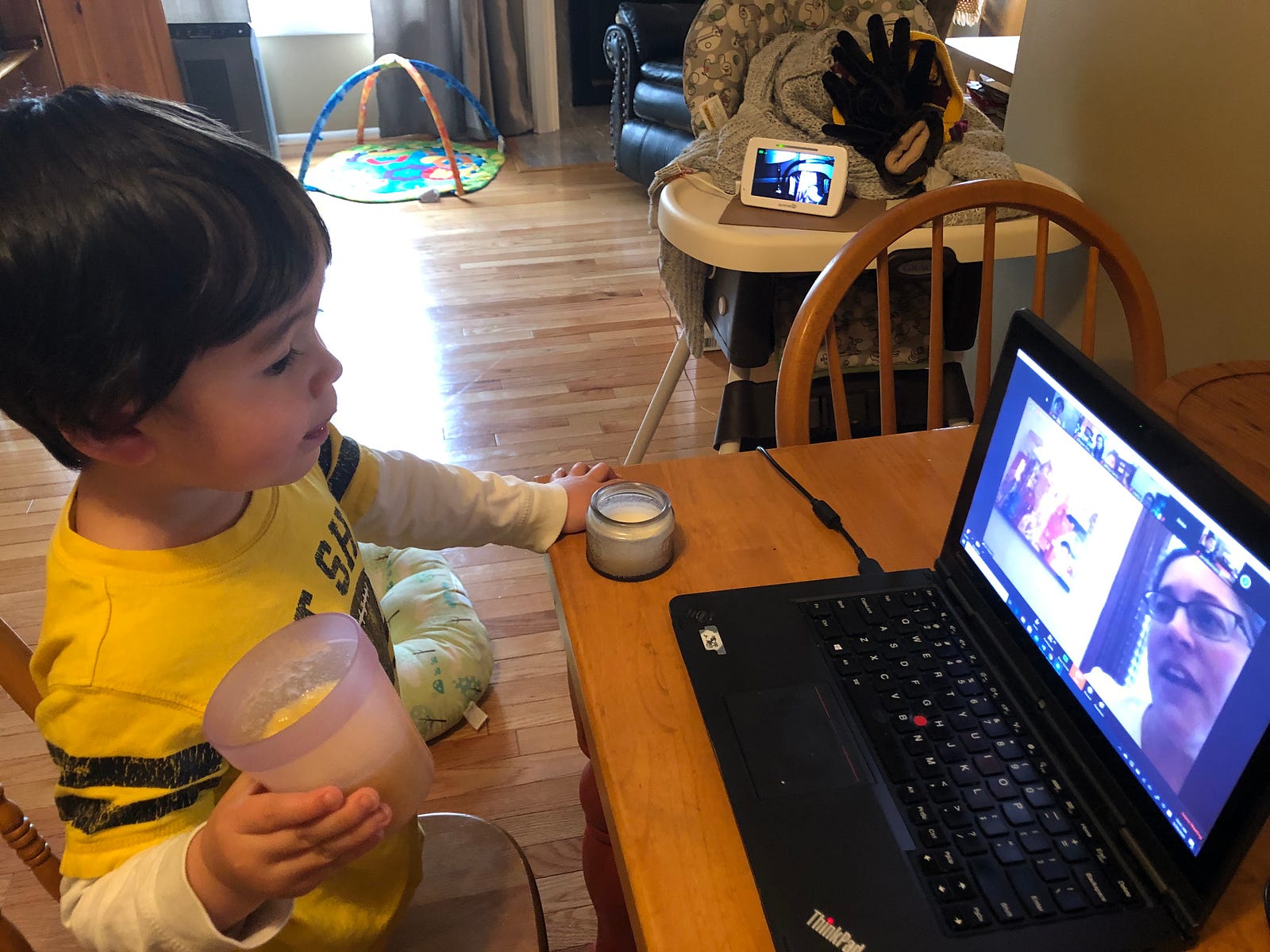

那段時間,「zoom」成了熱門關鍵字,先生和同事視訊會議時,幾乎彼此的背景聲都是孩子的吵鬧聲,而大家對此狀況也從起初的不自在到坦然面對。而不只先生要視訊會議,連當時兩歲半的兒子也有份,但兩歲孩子大概只有十多分鐘的視訊新鮮期,學校雖然每天都有視訊課,兒子的參與度(還要備有點心)其實相當有限。

身為「在家工作新手」的先生,開工前非常樂觀地跟我說「我只要在主臥室桌子工作就好了」,我一聽只能微笑拍拍他(想說終究是年輕人啊),試想尿布台就在主臥,若三不五十帶妹妹進房換尿布,哥哥一定尾隨在後,到時一定是「請神容易送神難」,這樣一天下來那還得了。

在我的堅持下,開工前一晚我們把客房稍作整理、架好書桌,從此這個房間就成了夫妻兩人的避難所,當任一方使用時小孩就不會闖入,客房衣櫃也被我們藏了不少洋芋片和巧克力,晚上孩子睡後(當時女兒的小床在主臥),兩個人又繼續回到這個工作室趕工。

2020年七、八月

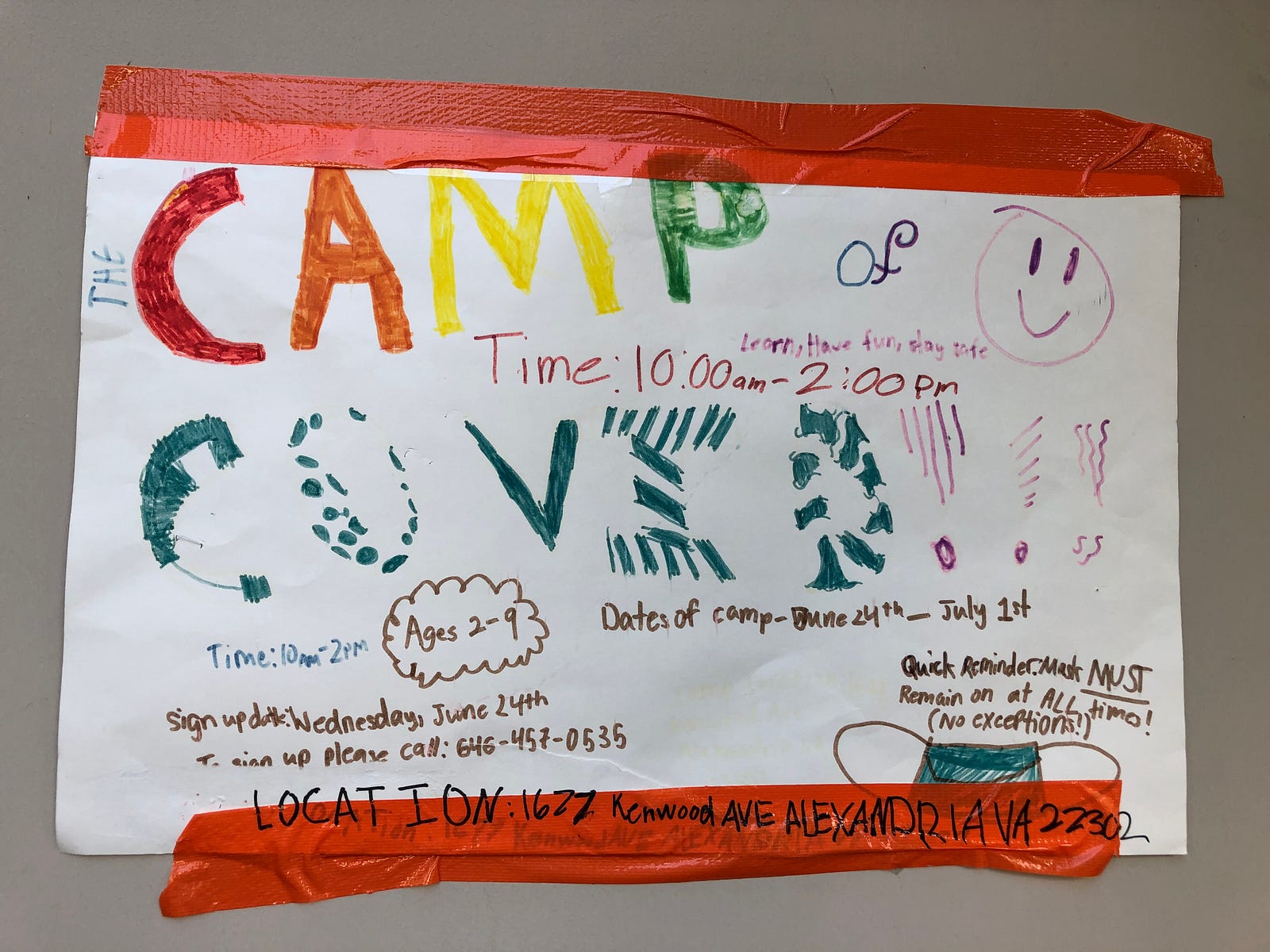

歷經三個多月混亂,我們做出了一個決定:送兒子到daycare。和我們比鄰的布麗姬和先生都是全職工作者,封城後留三歲老大在家,快一歲的老二則送到daycare,我們在那三個月實在已筋疲力盡,經過布麗姬大力推薦,遂決定讓兒子重回社交生活。

歷經三個多月閉關,能再度和同齡孩子玩耍讓兒子開心極了,每天一早就背著小書包興奮道別,也讓夏季成了我們疫情爆發後最喘息的一段時光,尤其無需利用孩子睡後工作,兩人的精力都恢復許多。

2020年九月到十二月

九月是老大學校重新開放的日子,但因爲只有半天班,下午時段我就得一打二,一週大約有兩天,我會在妹妹午睡開始後,開放卡通時間,讓我可以抓緊時間工作,後來我們也在教會找到一位高中姊姊來家中陪兒子玩耍。

這段時間先生也正式恢復到實驗室工作,好在他在實驗室幾乎都是單人作業,許多同事也都維持遠距工作形式,所以大大減少碰上病毒的風險。

2021年一月至六月

2021年學校捎來好消息,兒子一週能有兩天轉為全天班,這對我真是天大的好消息,當時女兒還會有一長一短的nap time,而趁著兒子的全天班兩日,至少一週會有兩個平日,我可以在晚上時間早點休息補充體力。

2021年暑假(六月中至八月)

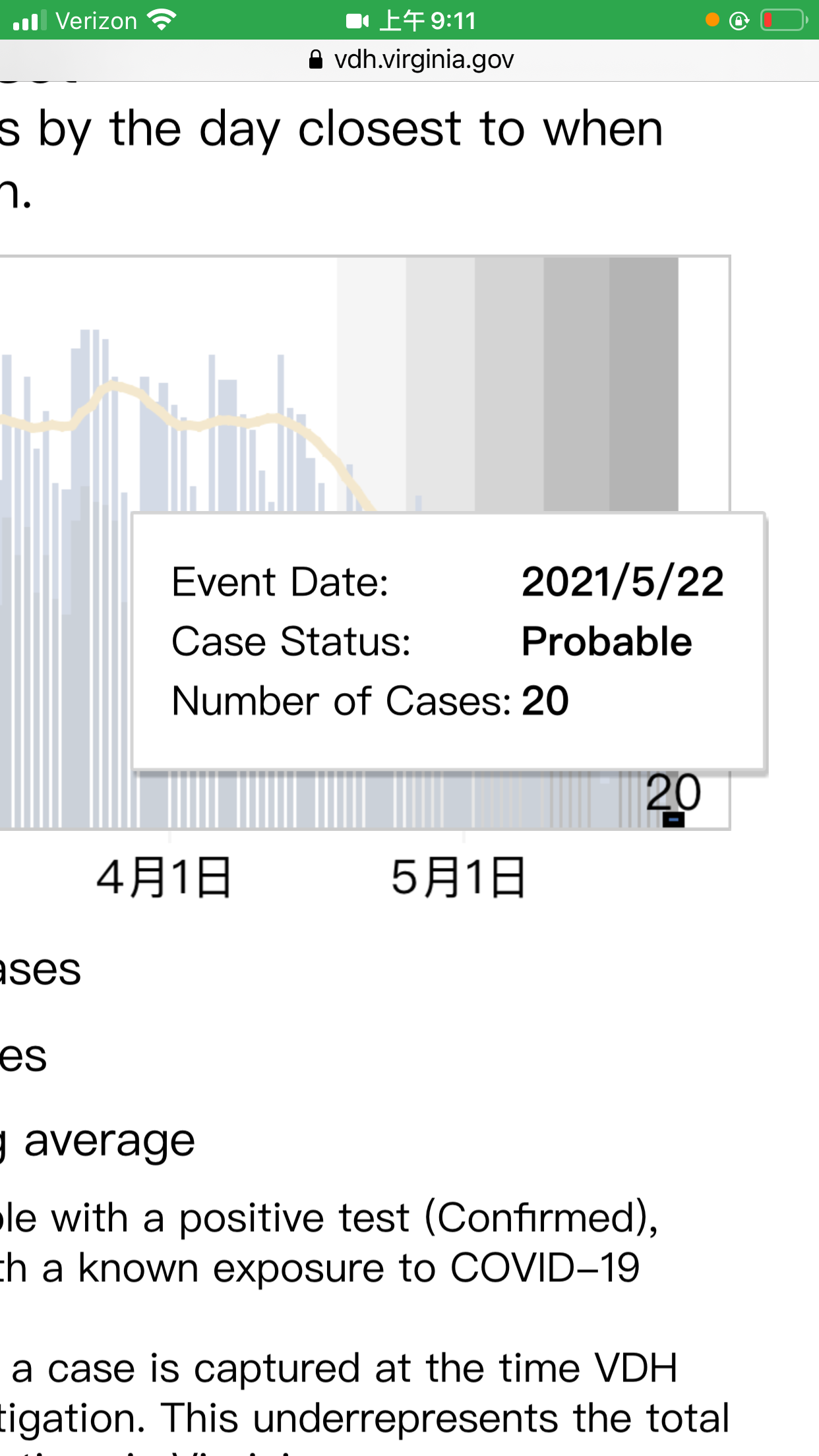

當時Alexandria因大多人已接種疫苗,單日確診漸少於百人,因此許多活動都恢復正常,當時我們讓兒子有一個月在同校老師暑假開設的daycare,再輔以一週教會的Vacation Bible School(VBS),八月中我們就飛到先生家鄉蒙大拿,讓兩小可以在農場跑跳兩週。

妹妹當時的午覺已逐漸轉為一次,而妹妹的午覺時間也就是我珍貴的工作時間,當時哥哥七月是full-time在daycare(八點到四點),一打一可較輕鬆只處理一個孩子的需求,工作上則盡量在日間完成一半份量,另一半留待晚上小孩睡後處理。

2021年九月至2022年六月

升上的Pre-k的哥哥,全天班改為一週三日,讓我多一天時間可以只需一打一,而當時邁入兩歲的妹妹,每天的schedule大概是:跟台灣公公婆婆視訊、playground、午餐、午睡、跟媽媽玩、跟鄰居狗狗玩、接哥哥、兄妹一起去playgrond/跟鄰居小孩玩、晚餐、睡覺。

當時我抓的工作時間主要是三個時段:妹妹午覺、兄妹跟鄰居小孩玩耍時、小孩睡後。而若當日需要跟台灣開會或有訪談,上午我就會讓妹妹看半小時的巧虎或佩佩豬,讓我能專心處理公事。

這樣的模式一直到到2022年七月中搬到西岸後又是新的局面,也是我們家從Covid-19爆發到後疫情時期的家庭、工作安排的執行紀錄。

*

最後談一點從全職轉兼職的心情轉換。女兒出生後,一打二的生活真的非常耗時且疲倦,不過保持週間每日四小時的工作模式,讓我能回到鍾愛的編輯平台,如此「第二輪班」日子雖然讓我的睡眠時間逐漸減少,對我卻是甘之如飴。

在《未竟之業》這本書中,作者身兼母親和學術工作者的兩種身份,在其職業身涯中,她將過往在兩種身份轉換過程學到的一課,實踐在她領導的新美國基金組織。

「我絕對不會說自己是個完美管理人;所謂管理,是一個持續學習並修正方向的過程。但是我親眼見到,每當我給所有替我工作的人空間,無論他的職位高低,讓他們把家庭放在第一位時,他們絕對不會把工作放在第二位。他們會想出辦法來把兩者都處理好。負責任的人不會受限於工作的責任。再說,我也不會聘請一個跟我說他永遠會把工作擺在家庭前面的人。這會讓我懷疑他的人格。」(摘自《未竟之業》)

成為媽媽後再回到工作模式,我其實非常把握且珍惜,尤其當小孩睡後將電腦打開,真的會感受到腦內啡開始作用,覺得夜間彷彿變身成超級英雄。

另一方面,成為媽媽後,人生的面貌和心態也再回不到小孩出生前的狀態,做任何事心中都會有所牽掛,都會把小孩放在首要位置,而《未竟之業》這段話,正是寫出了我在工作與家庭間轉換的心境與體會。

距離這篇文章下筆至今,又多了四個年頭,如今兒女將分別要升上二年級和一年級,感謝天主,那段在Covid時期的焦慮不安,如今都已船過水無痕,而當時與另一半間的合作補位、小兄妹只管吃和玩的童年時光,以及這些年的許多生命片刻,又累積成我們今日的模樣。

象元真是超級英雄

回覆刪除